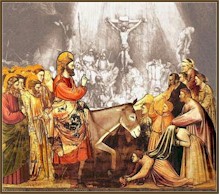

Domenica delle Palme o della Passione del Signore

Dominica in Palmis - De Passione Domini (Solennità)BIOGRAFIA

Inizia la settimana santa.

Nella settimana santa la Chiesa celebra i misteri della salvezza portati a compimento da Cristo negli ultimi giorni della sua vita, a cominciare dal suo ingresso messianico in Gerusalemme fino alla sua beata passione e gloriosa risurrezione.

La Domenica delle palme « della Passione del Signore », nella quale la Chiesa dà inizio alla celebrazione del mistero del suo Signore morto, sepolto e risorto, unisce insieme il trionfo regale di Cristo e l'annunzio della sua gloriosa passione. I due aspetti del mistero pasquale vengano messi in luce nella catechesi e nella celebrazione di questo giorno.

L'ingresso del Signore in Gerusalemme viene commemorato con la solenne processione, con cui i cristiani, imitando le acclamazioni dei fanciulli ebrei, vanno incontro al Signore al canto dell'« Osanna ».

La processione sia una soltanto e fatta prima della Messa con maggiore concorso di popolo, anche nelle ore vespertine sia del sabato che della domenica. I fedeli si raccolgano in una chiesa minore o in altro luogo adatto fuori della chiesa verso la quale la processione è diretta. I fedeli partecipino a questa processione cantando e portando in mano rami di palma o di altri alberi. Il sacerdote e i ministri precedono il popolo, portando anch'essi le palme.

Le palme vengono benedette per essere portate in processione. Conservate religiosamente in casa, richiamano alla mente dei fedeli la vittoria di Cristo celebrata in questo giorno con la processione.

MARTIROLOGIO

Domenica delle Palme: Passione del Signore, in cui il Signore nostro Gesù Cristo, secondo la profezia di Zaccaria, seduto su di un puledro d'asina, entrò a Gerusalemme, mentre la folla gli veniva incontro con rami di palma nelle mani.

DAGLI SCRITTI...

Dai «Discorsi» di sant'Andrea di Creta, vescovo

Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re d'Israele

Venite, e saliamo insieme sul monte degli Ulivi, e andiamo incontro a Cristo che oggi ritorna da Batania e si avvicina spontaneamente alla venerabile e beata passione, per compiere il mistero della nostra salvezza. Viene di sua spontanea volontà verso Gerusalemme. E' disceso dal cielo, per farci salire con sé lassù «al di sopra di ogni principato e autorità, di ogni potenza e dominazione e di ogni altro nome che si possa nominare» (Ef 1, 21). Venne non per conquistare la gloria, non nello sfarzo e nella spettacolarità, «Non contenderà», dice, «né griderà, né si udrà sulle piazze la sua voce» (Mt 12, 19). Sarà mansueto e umile, ed entrerà con un vestito dimesso e in condizione di povertà. Corriamo anche noi insieme a colui che si affretta verso la passione, e imitiamo coloro che gli andarono incontro. Non però per stendere davanti a lui lungo il suo cammino rami d'olivo o di palme, tappeti o altre cose del genere, ma come per stendere in umile prostrazione e in profonda adorazione dinanzi ai suoi piedi le nostre persone. Accogliamo così il Verbo di Dio che si avanza e riceviamo in noi stessi quel Dio che nessun luogo può contenere. Egli, che è la mansuetudine stessa, gode i venire a noi mansueto. Sale, per così dire, sopra il crepuscolo del nostro orgoglio, o meglio entra nell'ombra della nostra infinita bassezza, si fa nostro intimo, diventa uno di noi per sollevarci e ricondurci a sé. Egli salì verso oriente sopra i cieli dei cieli (cfr. Sal 67, 34) cioè al culmine della gloria e del suo trionfo divino, come principio e anticipazione della nostra condizione futura. Tuttavia non abbandona il genere umano perché lo ama, perché vuole sublimare con sé la natura umana, innalzandola dalle bassezze della terra verso la gloria. Stendiamo, dunque, umilmente innanzi a Cristo noi stessi, piuttosto che le tuniche o i rami inanimati e le verdi fronde che rallegrano gli occhi solo per poche ore e sono destinate a perdere, con la linfa, anche il loro verde. Stendiamo noi stessi rivestiti della sua grazia, o meglio, di tutto lui stesso poiché quanti siamo stati battezzati in Cristo, ci siamo rivestiti di Cristo (cfr. Gal 3, 27) e prostriamoci ai suoi piedi come tuniche distese. Per il peccato eravamo prima rossi come scarlatto, poi in virtù del lavacro battesimale della salvezza, siamo arrivati al candore della lana per poter offrire al vincitore della morte non più semplici rami di palma, ma trofei di vittoria. Agitando i rami spirituali dell'anima, anche noi ogni giorno, assieme ai fanciulli, acclamiamo santamente: «Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re d'Israele».

DA VEDERE (links esterni):

In annuntiatione Domini

(Festa)BIOGRAFIA

Nove mesi prima del Natale del Signore, la solennità dell'Annunciazione celebra il misterioso incontro tra Dio e l'uomo nel grembo di una donna. Maria, «giardino chiuso», «fontana sigillata» (Ct 4, 12), accoglie la parola di Dio e si lascia fecondare dallo Spirito che su di lei, nuova Tenda dell'incontro, stende la sua ombra (cf. Lc 1, 35; Es 40, 34-35), tessendo nel suo grembo l'umanità di Cristo, l'Uomo Nuovo, Figlio di Dio e Figlio dell'uomo. Attraverso l'«eccomi» di Maria (Lc 1, 38) si compie il fiat del Figlio di Dio il quale, entrando nel mondo, dice: «Un corpo mi hai preparato[...]. Allora ho detto: "Ecco, io vengo - poiché di me sta scritto nel rotolo del libro - per fare, o Dio, la tua volontà"» (Eb 10, 5.7). Nei primi secoli, la festa dell'Annunciazione rimase inserita nel ciclo natalizio; solo dal secolo VII diede luogo a una specifica ricorrenza liturgica.

Se la solennità cade nella Settimana Santa, si trasferisce al lunedì dopo la II domenica di Pasqua.

MARTIROLOGIO

Solennità dell'Annunciazione del Signore, quando nella città di Nazareth l'angelo del Signore diede l'annuncio a Maria: «Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo», e Maria rispondendo disse: «Ecco la serva del Signore; avvenga per me secondo la tua parola». E così, compiutasi la pienezza dei tempi, Colui che era prima dei secoli, l'Unigenito Figlio di Dio, per noi uomini e per la nostra salvezza si incarnò nel seno di Maria Vergine per opera dello Spirito Santo e si è fatto uomo.

DAGLI SCRITTI...

Dalle «Lettere» di san Leone Magno, papa

Il mistero della nostra riconciliazione

Dalla Maestà divina fu assunta l'umiltà della nostra natura, dalla forza la debolezza, da colui che è eterno, la nostra mortalità; e per pagare il debito che gravava sulla nostra condizione, la natura impassibile fu unita alla nostra natura passibile. Tutto questo avvenne perché, come era conveniente per la nostra salvezza, il solo e unico mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, immune dalla morte per un verso, fosse, per l'altro, ad essa soggetto.

Vera integra e perfetta fu la natura nella quale è nato da Dio, ma nel medesimo tempo vera e perfetta la natura divina nella quale rimane immutabilmente.

In lui c'è tutto della sua divinità e tutto della nostra umanità.

Per nostra natura intendiamo quella creata da Dio al principio e assunta, per essere redenta, dal Verbo. Nessuna traccia invece vi fu nel Salvatore di quelle malvagità che il seduttore portò nel mondo e che furono accolte dall'uomo sedotto. Volle addossarsi certo la nostra debolezza, ma non essere partecipe delle nostre colpe.

Assunse la condizione di schiavo, ma senza la contaminazione del peccato. Sublimò l'umanità, ma non sminuì la divinità. Il suo annientamento rese visibile l'invisibile e mortale il creatore e il signore di tutte le cose. Ma il suo fu piuttosto un abbassarsi misericordioso verso la nostra miseria, che una perdita della sua potestà e del suo dominio. Fu creatore dell'uomo nella condizione divina e uomo nella condizione di schiavo. Questo fu l'unico e medesimo Salvatore.

Il Figlio di Dio fa dunque il suo ingresso in mezzo alle miserie di questo mondo, scendendo dal suo trono celeste, senza lasciare la gloria del Padre.

Entra in una condizione nuova, nasce in un modo nuovo. Entra in una condizione nuova: infatti invisibile in se stesso si rende visibile nella nostra natura; infinito, si lascia circoscrivere; esistente prima di tutti i tempi, comincia a vivere nel tempo; padrone e signore dell'universo, nasconde la sua infinita maestà, prende la forma di servo; impassibile e immortale, in quanto Dio, non sdegna di farsi uomo passibile e soggetto alle leggi della morte.

Colui infatti che è vero Dio, è anche vero uomo. Non vi è nulla di fittizio in questa unità, perché sussistono e l'umiltà della natura umana, e la sublimità della natura divina.

Dio non subisce mutazione per la sua misericordia, così l'uomo non viene alterato per la dignità ricevuta. Ognuna delle nature opera in comunione con l'altra tutto ciò che le è proprio. Il Verbo opera ciò che spetta al Verbo, e l'umanità esegue ciò che è proprio della umanità. La prima di queste nature risplende per i miracoli che compie, l'altra soggiace agli oltraggi che subisce. E, come il Verbo non rinunzia a quella gloria che possiede in tutto uguale al Padre, così l'umanità non abbandona la natura propria della specie.

Non ci stancheremo di ripeterlo: L'unico e il medesimo è veramente Figlio di Dio e veramente figlio dell'uomo. E' Dio, perché «In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio» (Gv 1, 1). E' uomo, perché: «il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1, 14).

(Lett. 28 a Flaviano, 3-4; PL 54, 763-767)